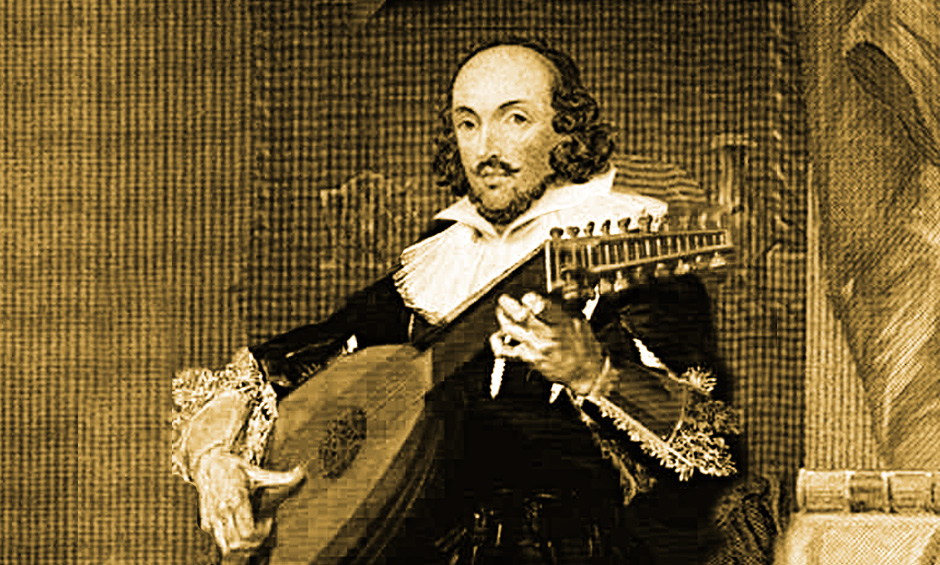

La Musica nel Cuore

“L’uomo che non ha musica nel cuore

ed è insensibile ai melodiosi accordi

è adatto a tradimenti, inganni e rapine;

i moti del suo animo sono spenti

come la notte, e i suoi appetiti

sono tenebrosi come Erebo:

non fidarti di lui. Ascolta la musica”

(William

Shakespeare,

Il Mercante di Venezia)

I Brani

Voltaire giudicava Shakespeare

un “barbaro” autore di “produzioni da fiera paesana”: si capisce il

giudizio se il riferimento sono i Classici francesi Corneille e Racine.

È pure comprensibile, all’opposto, l’entusiasmo dei Romantici, che

vedevano nella commistione di elementi comici (se non volgari) e

tragici, nella compresenza del realismo minuto, di psicologie estreme e

delle più sfrenate “fantasie” non solo una drammaturgia cui

appassionarsi, ma anche il punto di partenza per il nuovo teatro

“nazionale” (e quindi “popolare”). Nel goethiano "Wilhelm Meister",

Shakespeare è in un certo senso uno dei personaggi principali: si

discute sulle sue opere e si prova a mettere in scena Amleto. Voltaire giudicava Shakespeare

un “barbaro” autore di “produzioni da fiera paesana”: si capisce il

giudizio se il riferimento sono i Classici francesi Corneille e Racine.

È pure comprensibile, all’opposto, l’entusiasmo dei Romantici, che

vedevano nella commistione di elementi comici (se non volgari) e

tragici, nella compresenza del realismo minuto, di psicologie estreme e

delle più sfrenate “fantasie” non solo una drammaturgia cui

appassionarsi, ma anche il punto di partenza per il nuovo teatro

“nazionale” (e quindi “popolare”). Nel goethiano "Wilhelm Meister",

Shakespeare è in un certo senso uno dei personaggi principali: si

discute sulle sue opere e si prova a mettere in scena Amleto.

Nel teatro di Shakespeare, Frate

Lorenzo e i vicoli della città sono importanti come Romeo e

Giulietta; le “ciacole” di Emilia e Desdemona, come gli

intrighi politici e passionali orditi intorno al Moro; Rosencrantz e

Guildernstern o la recita, come la famiglia reale danese; le streghe e

la foresta, come l’ossessione omicida di Macbeth e della Lady … . Dopo

400 anni, ci si incontra con Shakespeare ancora come con un proprio

contemporaneo: ci si potrà capire o fraintendere, ma l’incontro non sarà

mai banale. Come aveva scritto nel Sonetto n. 55, “Non i marmi, né i

dorati monumenti dei Principi, più a lungo vivranno di questi possenti

versi”. Nel teatro di Shakespeare, Frate

Lorenzo e i vicoli della città sono importanti come Romeo e

Giulietta; le “ciacole” di Emilia e Desdemona, come gli

intrighi politici e passionali orditi intorno al Moro; Rosencrantz e

Guildernstern o la recita, come la famiglia reale danese; le streghe e

la foresta, come l’ossessione omicida di Macbeth e della Lady … . Dopo

400 anni, ci si incontra con Shakespeare ancora come con un proprio

contemporaneo: ci si potrà capire o fraintendere, ma l’incontro non sarà

mai banale. Come aveva scritto nel Sonetto n. 55, “Non i marmi, né i

dorati monumenti dei Principi, più a lungo vivranno di questi possenti

versi”.

“Un luogo aperto. Tuoni e lampi.

Entrano tre Streghe”; una inizia “Quando c’incontreremo ancora noi tre,

nel tuono, nel vento, o nella pioggia?” Tutte concludono: “È brutto il

bello, è bello il brutto, libriamoci per la nebbia e l’aer corrotto”.

Così comincia, in una Scozia perduta nei tempi, il Macbeth

(1606) di Shakespeare; così inizia, alla Pergola di Firenze (14 marzo

1847) il Preludio dell’opera verdiana. Verdi non si limita a illustrare

Shakespeare, ma vuole farlo “suo”, ed è così che la Lady diviene il vero

motore della storia.

“Nella bella Verona, per antica

ruggine scoppia fra due famiglie di pari nobiltà una nuova rissa, nella

quale il sangue civile macchia le mani dei cittadini”: così inizia

Romeo e Giulietta (1595), la tragedia che Shakespeare

desume da Matteo Bandello e da cui nasce il mito moderno forse più

prolifico, come testimoniano le opere di Zingarelli, Bellini, Vaccai,

Gounod ... , le musiche di Berlioz e Čajkovskij, il balletto di Prokof’ev,

il musical di Bernstein e, nell’ambito del pop, i film, le “parodie”

fumettistiche, la ballad dei Dire Straits con un Romeo “pazzo d’amore” …

. Forse c’è voluto qualche tempo per capire che non si tratta di una

storia d’amore qualsiasi, ma della vicenda esemplare del passaggio

all’età adulta, con la perdita non solo dell’innocenza, ma della vita,

inserita in un contesto urbano: le torri di pietra e le strade tortuose

di un’immaginaria città storica d’Italia, oppure i canyon fra i

grattacieli di una metropoli globalizzata, dove non sappiamo nemmeno chi

“abbia ragione” tra le bande in lotta. E “futuristiche” (o meglio,

“costruttiviste”) sono le musiche del balletto di Sergej Prokof’ev

(1936, ci vorranno decenni prima di una “fruizione pubblicitaria” della

sua modernità!); così come del tutto originale è nel 1957 Leonard

Bernstein, nel calibratissimo equilibrio tra espressività, varietà

ritmica e raffinatezza di scrittura. “Nella bella Verona, per antica

ruggine scoppia fra due famiglie di pari nobiltà una nuova rissa, nella

quale il sangue civile macchia le mani dei cittadini”: così inizia

Romeo e Giulietta (1595), la tragedia che Shakespeare

desume da Matteo Bandello e da cui nasce il mito moderno forse più

prolifico, come testimoniano le opere di Zingarelli, Bellini, Vaccai,

Gounod ... , le musiche di Berlioz e Čajkovskij, il balletto di Prokof’ev,

il musical di Bernstein e, nell’ambito del pop, i film, le “parodie”

fumettistiche, la ballad dei Dire Straits con un Romeo “pazzo d’amore” …

. Forse c’è voluto qualche tempo per capire che non si tratta di una

storia d’amore qualsiasi, ma della vicenda esemplare del passaggio

all’età adulta, con la perdita non solo dell’innocenza, ma della vita,

inserita in un contesto urbano: le torri di pietra e le strade tortuose

di un’immaginaria città storica d’Italia, oppure i canyon fra i

grattacieli di una metropoli globalizzata, dove non sappiamo nemmeno chi

“abbia ragione” tra le bande in lotta. E “futuristiche” (o meglio,

“costruttiviste”) sono le musiche del balletto di Sergej Prokof’ev

(1936, ci vorranno decenni prima di una “fruizione pubblicitaria” della

sua modernità!); così come del tutto originale è nel 1957 Leonard

Bernstein, nel calibratissimo equilibrio tra espressività, varietà

ritmica e raffinatezza di scrittura.

All’epoca della prima rappresentazione

(1601), la Tragica storia di Amleto, principe di

Danimarca, era già apparsa in latino (nel XIII secolo) e in francese (Belleforest,

"Histores tragiques", 1576); con Shakespeare il “marcio in Danimarca”

non si limita a una constatazione politica, ma “infetta” come una nebbia

la capacità di confrontarsi col reale da parte dei protagonisti, che

vivono recitando e … recitano i fatti veri. Quando, il 19 maggio 1932,

il regista teatrale Nikolai Akimov mette in scena Amleto a Mosca lo

presenta come una satira dell’assurdo: il protagonista è grasso (l’idea

era già stata di Goethe …), Ofelia una sgualdrina, Claudio attraente

quanto debole. Le musiche sono di Dmitrij Šostakovič, una riuscitissima

serie di brani che mescolano pomposità e ridicolaggine, echi di cabaret

e sorprendente e sincero pathos. Le musiche confluiranno poi nel film

che Grigori Kozintsev girerà nel 1964, una produzione sovietica e

recitata in russo che però, con l’alta qualità degli attori e della

fotografia, è un’ulteriore testimonianza dell’internazionalità di

Shakespeare. All’epoca della prima rappresentazione

(1601), la Tragica storia di Amleto, principe di

Danimarca, era già apparsa in latino (nel XIII secolo) e in francese (Belleforest,

"Histores tragiques", 1576); con Shakespeare il “marcio in Danimarca”

non si limita a una constatazione politica, ma “infetta” come una nebbia

la capacità di confrontarsi col reale da parte dei protagonisti, che

vivono recitando e … recitano i fatti veri. Quando, il 19 maggio 1932,

il regista teatrale Nikolai Akimov mette in scena Amleto a Mosca lo

presenta come una satira dell’assurdo: il protagonista è grasso (l’idea

era già stata di Goethe …), Ofelia una sgualdrina, Claudio attraente

quanto debole. Le musiche sono di Dmitrij Šostakovič, una riuscitissima

serie di brani che mescolano pomposità e ridicolaggine, echi di cabaret

e sorprendente e sincero pathos. Le musiche confluiranno poi nel film

che Grigori Kozintsev girerà nel 1964, una produzione sovietica e

recitata in russo che però, con l’alta qualità degli attori e della

fotografia, è un’ulteriore testimonianza dell’internazionalità di

Shakespeare.

La trama di Otello, il moro di

Venezia (1604) giunge a Shakespeare dagli "Ecatommiti" (1565),

113 novelle del ferrarese Giambattista Giraldi Cinzio. Alfred Reed ha

affrontato Otello in un periodo particolarmente creativo, che comprende

le sue prime due Suites e le "Danze armene, parte II". La partitura

(prima esecuzione: Ithaca College Band, 12 ottobre 1977) è pensata non

per “raccontare” la vicenda già musicata da Rossini e Verdi, ma per

“illustrare” con scrittura accurata e ricca sia nei timbri che nei ritmi

5 momenti significativi: "Preludio" – Venezia, il trionfo militare; "Aubade"

– Cipro, la musica sotto le finestre di Otello e Desdemona; "Otello e

Desdemona" (“Lei mi ha amato per i pericoli che ho corso, e io l’ho

amata perché lei ne ha sofferto”); "Entrata della Corte" (e Otello che

colpisce Desdemona); "Epilogo" – La morte di Desdemona (“Ti ho baciata

prima di ucciderti; non posso che morire in un tuo bacio”). La trama di Otello, il moro di

Venezia (1604) giunge a Shakespeare dagli "Ecatommiti" (1565),

113 novelle del ferrarese Giambattista Giraldi Cinzio. Alfred Reed ha

affrontato Otello in un periodo particolarmente creativo, che comprende

le sue prime due Suites e le "Danze armene, parte II". La partitura

(prima esecuzione: Ithaca College Band, 12 ottobre 1977) è pensata non

per “raccontare” la vicenda già musicata da Rossini e Verdi, ma per

“illustrare” con scrittura accurata e ricca sia nei timbri che nei ritmi

5 momenti significativi: "Preludio" – Venezia, il trionfo militare; "Aubade"

– Cipro, la musica sotto le finestre di Otello e Desdemona; "Otello e

Desdemona" (“Lei mi ha amato per i pericoli che ho corso, e io l’ho

amata perché lei ne ha sofferto”); "Entrata della Corte" (e Otello che

colpisce Desdemona); "Epilogo" – La morte di Desdemona (“Ti ho baciata

prima di ucciderti; non posso che morire in un tuo bacio”).

Disponibilità del progetto: da

giugno 2016

|