Una Salda Fortezza è la mia Musica

il corale nelle recenti composizioni per orchestra di fiati

“Un cantico tedesco lento

lento

per l’aer sacro a Dio mosse le penne.

Era preghiera, e mi parea lamento,

d’un suono grave flebile solenne,

tal che sempre nell’anima lo sento

…

un desiderio di pace e d’amore,

uno sgomento di lontano esilio,

che mi faceva andare in visibilio.

E quando tacque mi lasciò pensoso

di pensieri più forti e più soavi.”

(Giuseppe

Giusti,

Sant'Ambrogio, 1845)

I Brani

La vicenda che

Giuseppe Giusti narra in

Sant’Ambrogio è sempre stata letta come apologo della

fratellanza fra gli oppressi, scoperta in modo inaspettato grazie agli

effetti, più o meno accidentali, di una Messa cantata (resterebbe da

chiedersi se tale effetto sarebbe stato possibile anche 3 anni dopo,

sotto il giogo della Restaurazione …).

Prima una musica italiana, “su, di

verso all’altare, un suon di banda” (è il coro dei

Lombardi di

Verdi), poi, “tutta un’altra musica”, non ci viene detto quale,

perché non la si conosce (o forse la si vorrebbe rifiutare?). Una musica

che esprime un’identità diversa dalla nostra, cantata da un popolo

diverso da noi, che però riusciamo a comprendere e accettare (ci lascia

“pensosi”); è legata a un’occasione pubblica e rituale, ma ci trasmette

anche sentimenti individuali; è intonata non da cantori professionali,

ma da semplici soldati; forse non ha neanche un autore, ma può stare a

fianco della musica “d’arte”.

Il poeta fiorentino non fa del

generico sentimentalismo, ma ci presenta gli elementi di una vera e

propria analisi musicale (perché sorprenderci? Anche

Mazzini scrisse acutamente sul melodramma italiano!): gli elementi

sono quelli del

corale

protestante.

Si tratta di una musica saldamente

legata alle singole comunità locali e, in particolare, alle esigenze di

partecipazione attiva al culto di un popolo, che – come legge

direttamente la

Bibbia

– così leggerà la musica e la canterà (se possibile, a 4 voci). Un segno

identitario fortissimo, quindi, se non fosse che fin dall’inizio le

melodie spesso non sono originali, ma hanno la provenienza più

disparata: dai

canti gregoriani a quelli dei “chierici erranti”, dagli

Hussiti

ai

Lanzichenecchi, fino ad autori che hanno contributo al genere

(grazie a opportuno cambio del testo!) in modo del tutto involontario,

come il caravaggino

Giovanni Giacomo Gastoldi col balletto L’innamorato (“A

lieta vita / Amor ci invita”). Non solo, altrettanto spesso, le melodie

si sono poi stabilite nei culti di tutte le religioni cristiane: ad

esempio, tra quelle utilizzate dalle composizioni in programma, la sola

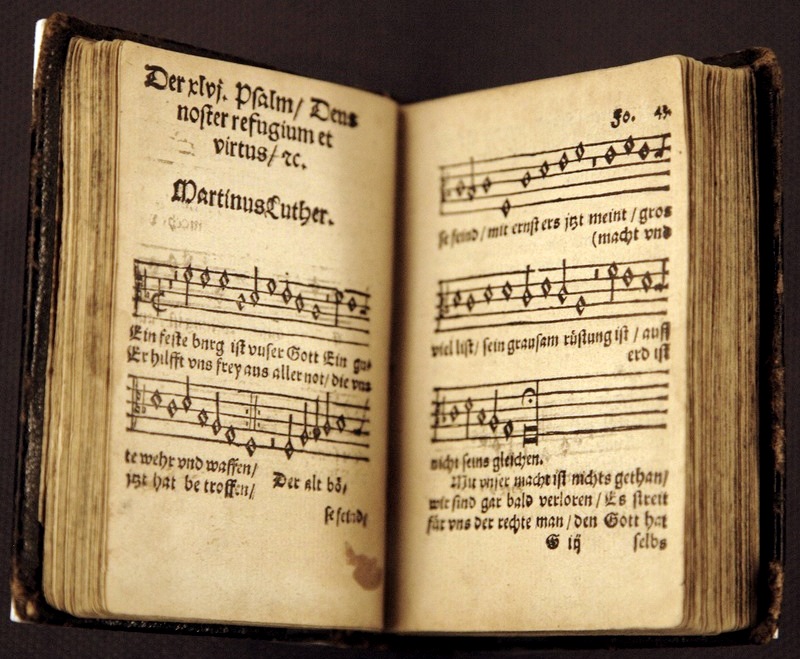

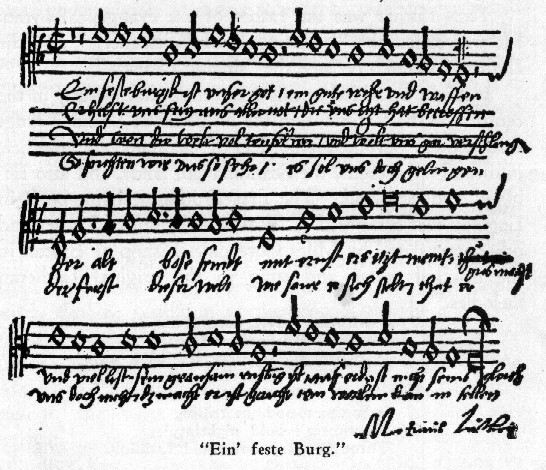

Ein’ feste Burg (testo e musica di

Lutero) non è intonata anche nelle chiese cattoliche (sarebbe come

pensare di suonare la Marche pontificale di

Gounod in una chiesa evangelica …).

Una forma semplice, che però si presta

a una lunga serie di elaborazioni “autorali” complesse, non solo in

campo vocale, ma ancor più in quello strumentale, dall’organo (preludi,

toccate,

fughe,

fantasie, arie spirituali ornate,

variazioni …) alle grandi pagine orchestrali (cantate,

sinfonie

…).

Un momento rituale, che però scopre,

già a tempi di

Bach, anche una vocazione all’espressione della meditazione e del

sentimento individuale (si pensi, come esempio finale, ai corali per

organo di

Brahms).

È il momento di tornare a quella

“banda” di cui scriveva il Giusti; i corali e le recenti musiche per

orchestra di fiati e percussioni non solo hanno in comune una storia di

forme musicali, ma condividono la partecipazione “diretta”

all’esecuzione e un’espressione che tende all’universalità.

Di

Jacob de Haan,

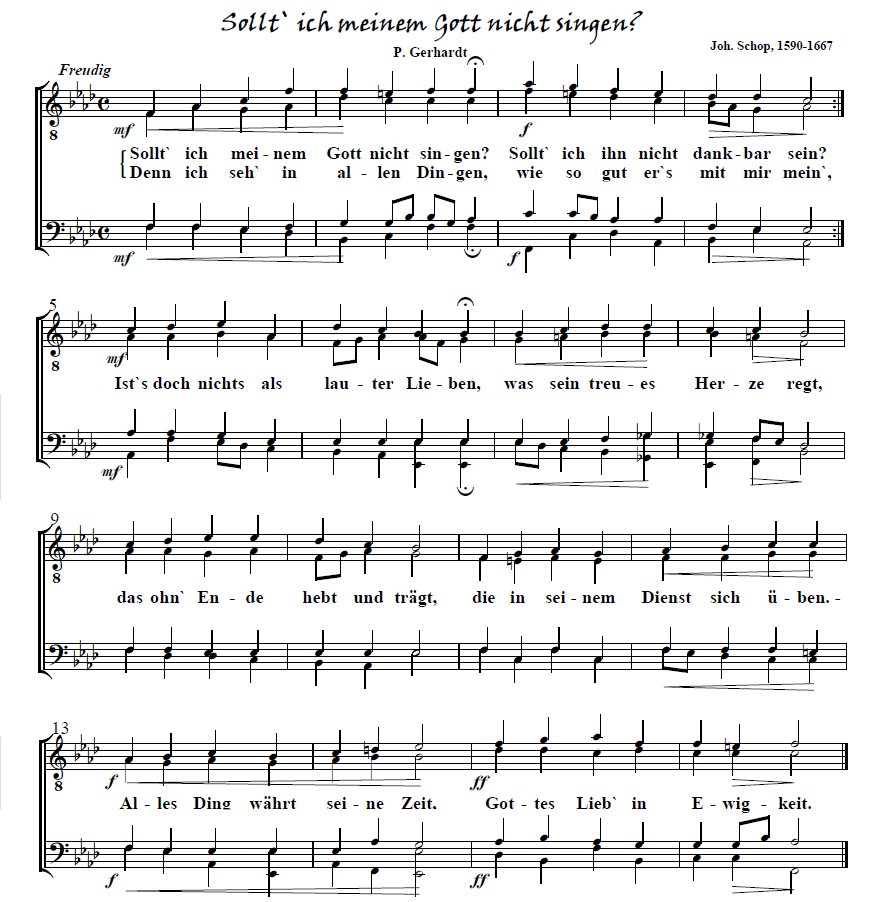

si basa sul Corale “Sollt’ ich meinem Gott nicht singen?”

(“Come potrei non cantare il mio Dio?”) di

Johann Schop, compositore tedesco del XVII secolo. Scritta in

occasione del Concorso

Mondiale di Kerkrade del 1997, si apre come un brioso preludio (con

varianti della melodia) prima di presentare il corale nella sua forma

originaria e di concludersi con un’ancor più brillante toccata.

E' stata commissionata a

Philip Sparke

dalla Fanfare “Prins Hendrik” di Aalst in occasione del centenario di

fondazione (2004). Il titolo si spiega col fatto che la cittadina

olandese è posta tra due fiumi (affluenti del

Dommel); l’utilizzo del

corale di Lutero (“Una salda fortezza”) è invece un tributo alla

religiosità della comunità. Dopo una breve e vivace introduzione, il

corale è presentato a turno dalle varie sezioni strumentali e dà luogo a

quattro variazioni, organizzate quasi come i movimenti di una sinfonia

classica. La prima variazione è un moto perpetuo basato sulle 3 note

ripetute che aprono la melodia, che poi divengono l’accompagnamento a un

tema più melodico. La seconda variazione è in carattere di marcia,

mentre la terza è il “tempo lento”, che da una figurazione grave e

“sinistra” conduce a una “esplosiva” esposizione dell’intera melodia. La

quarta variazione è una fuga, con conclusiva ripresa dell’intero corale

e rapida coda, basata sulla prima variazione.

E' stata commissionata a

David

Maslanka nel 1993 da una “cordata” di orchestre a fiato guidata

dall’ensemble

"Symphonic Wind" dell'Università di Austin, Texas. È un’ampia composizione 919 battute,

organizzata in diverse libere sezioni, piuttosto che negli abituali

movimenti delle sinfonie classiche e romantiche. Oltre che melodie

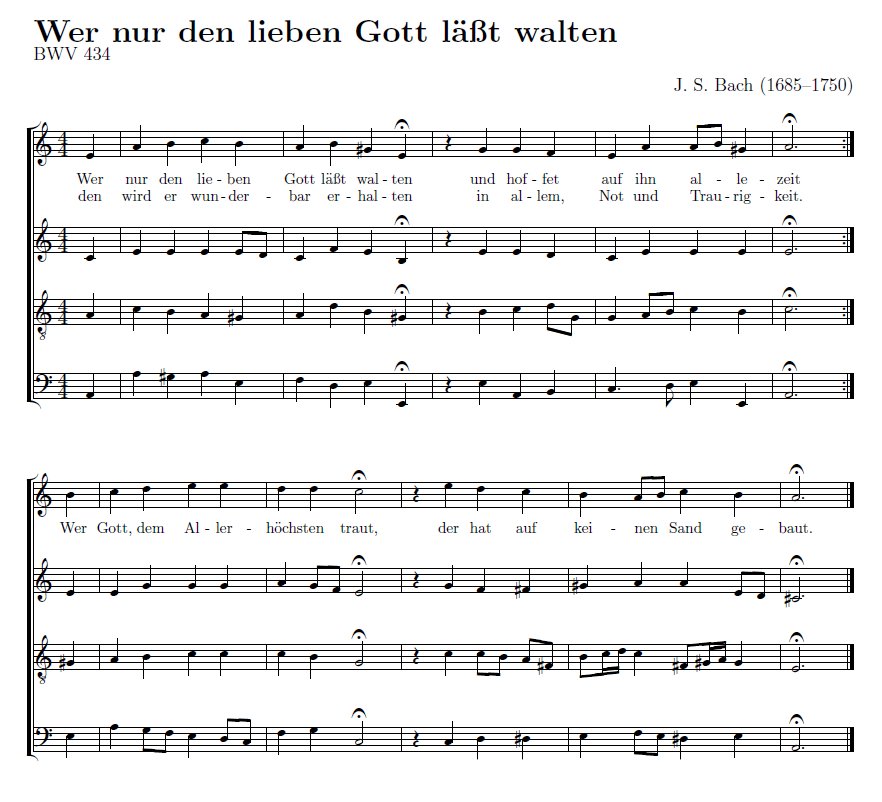

originali dal carattere di inno, utilizza 2 corali bachiani,

“Wer

nur den lieben Gott läßt walten” (“Se ti affidi all’amore di Dio”)

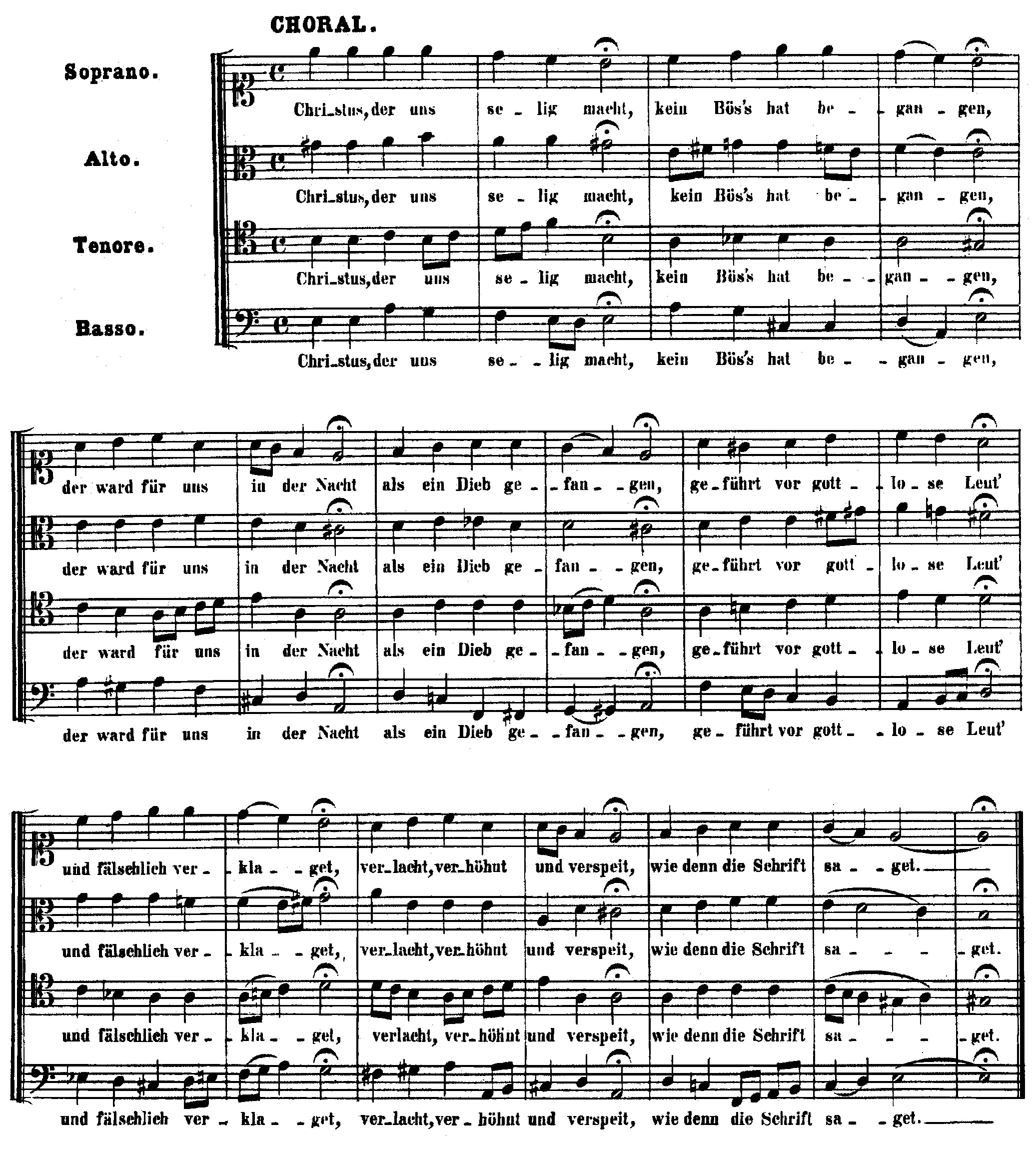

e “Christus, der uns selig macht” (“Cristo, colui che ci rende

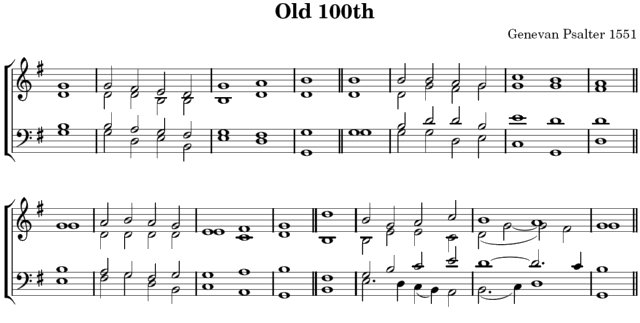

beati”), e il Salmo

“Old Hundreth”, la cui musica è attribuita

a

Loys Bourgeois (sec. XVI), mentre il testo è quello del

Salmo n. 100

(“Acclamate al Signore, genti tutte della Terra”).

“Old Hundreth” fu suonato da

una

fanfara di ottoni al termine delle cerimonie funebri di

Abramo

Lincoln, il 28 aprile 1865: secondo una testimonianza dell’epoca,

Lincoln composto nella bara aveva “un’espressione di gioia, di sollievo,

come di liberazione da un peso inimmaginabile, un’espressione che poche

altre volte ebbe in vita, come quando, dopo una grande calamità, aveva

raggiunto una grande vittoria”. Maslanka considera Lincoln una figura

ancor oggi attuale: “da un caos ribollente ha forgiato una nuova idea

unificante, l’unità della razza umana” e quindi, per estensione,

“l’unità di ogni vita con ogni materia, con ogni energia e col muto e

apparentemente impenetrabile mistero delle nostre origini. Dal caos e

dalla feroce unione degli opposti nascono nuova vita e speranza”. Il

Salmo recita “entrate nel suo tempio con canti, nei suoi cortili con

inni di lode”: la musica cerca di esprimere “i valori umani di

trasformazione e rinascita, fondamentali nella nostra caotica epoca”.

Gli Autori

|

Nato nel 1959 a

Heerenveen (Olanda),

si è diplomato in organo e pedagogia musicale al Conservatorio di

Leeuwarden, dove ora è docente di strumentazione. È considerato tra gli

autori ed arrangiatori più apprezzati nel campo della musica per

orchestre di fiati: le sue composizioni (tra cui la famosissima

Oregon) sono eseguite in tutto il mondo.

|

Nato a

Londra nel 1952, ha studiato

composizione, tromba e pianoforte al

Royal College of Music, dove si è

presto interessato alla musica per strumenti a fiato. Per tre volte

vincitore del concorso di composizione per orchestra di fiati della BBC,

ha scritto molti brani d’obbligo di concorsi internazionali per

complessi di ottoni; nel 1997

Dance Movements (commissione

della Banda dell’Aeronautica

Militare USA) ha vinto il premio Sudler. Come

direttore e giurato opera in numerosi Paesi europei, in Australia, Nuova

Zelanda, Giappone, USA.

|

|

E' nato a

New Bedford (Massachussetts)

nel 1943. Ha studiato composizione all’Oberlin College, perfezionandosi

al Mozarteum di Salisburgo e laureandosi con

H. Owen Reed all’Università

del Michigan. Ha insegnato presso l’Università di New York, il

Sarah

Lawrence College, il

Kingsborough Community College. Ora vive a

Missoula,

nel Montana. Tra le sue composizioni più note per orchestra di fiati

A Child’s Garden of Dream, il

Concerto per pianoforte, le

Sinfonie, la

Messa con coro, voci bianche e organo,

In

memoriam (che la Filarmonica Mousiké ha eseguito nel 2007).

|

I Corali

Disponibilità del progetto: da

giugno

2011.

|